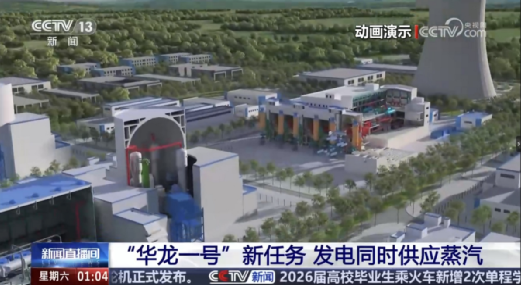

1) CCTV-13《新闻直播间》:创新工艺 智能技术 核能供热发电厂新升级

https://tv.cctv.com/2026/01/16/VIDEQWXpSqC3BeBI8LzcgWIc260116.shtml

作为全球首个华龙一号与高温气冷堆核能综合利用项目,江苏徐圩核能供热发电厂的布局,有哪些不同,有哪些新技术得以运用呢?我们再一起来了解一下江苏徐圩核能供电。(2026-1-16)

截至1月19日10时,相关话题被人民网、央广网、中央广播电视总台等媒体报道及转载共计3037篇,其中,新闻媒体1742篇,客户端651篇,微信300篇,微博249条,论坛博客12篇,视频77条,外媒6篇。CCTV-13《新闻直播间》播发7篇次,CCTV-13《午夜新闻》播发1篇次,CCTV-1《晚间新闻》播发1篇次,CCTV-2《正点财经》播发1篇次。

相关报道:

《人民日报》:我国今年首台核电机组开工建设

http://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202601/18/content_30133378.html

《人民日报海外版》:中国2026年首台核电机组开工建设

http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202601/17/content_30133314.html

CCTV-13《新闻直播间》:江苏“华龙一号”与高温气冷堆核能项目开建

https://tv.cctv.com/2026/01/16/VIDEJK6kGBb9IPNwoDVKNAzp260116.shtml

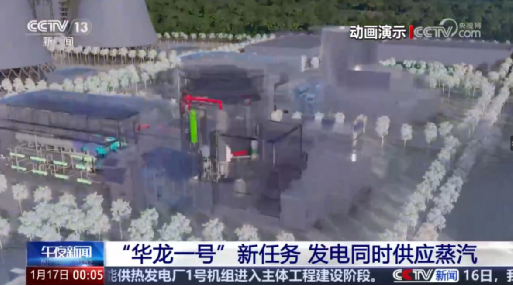

CCTV-13《新闻直播间》:“华龙一号”新任务 发电同时供应蒸汽

https://tv.cctv.com/2026/01/17/VIDEH5WwqBH2sN7O8fymRAov260117.shtml

CCTV-13《新闻直播间》:“华龙一号”新任务 发电同时供应蒸汽

https://tv.cctv.com/2026/01/17/VIDEy8SIX5ec3UnPXoSYyJ1r260117.shtml

CCTV-13《新闻直播间》:“华龙一号”新任务 发电同时供应蒸汽

https://tv.cctv.com/2026/01/17/VIDE1CnxuZ7rSVDVKWdeqAq4260117.shtml

CCTV-13《新闻直播间》:“华龙一号”新任务 发电同时供应蒸汽

https://tv.cctv.com/2026/01/17/VIDE6AT1dVpIeLQTj3q6byqY260117.shtml

CCTV-13《午夜新闻》:“华龙一号”新任务 发电同时供应蒸汽

https://tv.cctv.com/2026/01/17/VIDEJ589UdkE11s9SmCmxvh1260117.shtml

CCTV-1《晚间新闻》:新年新气象 实干开新局

https://tv.cctv.com/2026/01/16/VIDENFmKHbdOdRVTFaQweSed260116.shtml

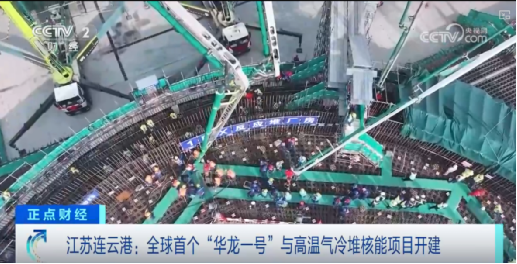

CCTV-2《正点财经》:江苏连云港:全球首个“华龙一号”与高温气冷堆核能项目开建

https://tv.cctv.com/2026/01/16/VIDE0qbp3QhOmHyXZR4ubQXi260116.shtml

央视网:新年新气象 实干开新局!我国重大工程、“大国重器”取得阶段性进展

https://news.cctv.com/2026/01/17/ARTISpU53T1ELV9yGYonFWnR260117.shtml

央视网:新年新气象 实干开新局!我国重大工程、“大国重器”取得阶段性进展

https://news.cctv.cn/2026/01/17/ARTISpU53T1ELV9yGYonFWnR260117.shtml

人民网:中国2026年首台核电机组开工建设

http://finance.people.com.cn/n1/2026/0117/c1004-40647085.html

人民网:我国今年首台核电机组开工建设

http://finance.people.com.cn/n1/2026/0118/c1004-40647319.html

新华网:“华龙一号”与高温气冷堆耦合核能项目开建

http://www.js.xinhuanet.com/20260118/12f4169467864786be04919e6f813658/c.html

央广网:2026年我国首台核电机组开工建设

https://www.cnr.cn/tech/gstj/20260117/t20260117_527496374.shtml

证券日报网:央企重大项目开工“赶前抓早”

http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2026-01-17/A1768566351785.html

中国经济网:央企重大项目开工“赶前抓早”

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202601/t20260117_2707648.shtml

《解放军报》:2026年我国首台核电机组开工建设

http://www.81.cn/szb_223187/szbxq/index.html?paperName=jfjb&paperDate=2026-01-17&paperNumber=03&articleid=971113

《光明日报》:2026年我国首台核电机组开工建设

https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/content/202601/19/content_4439.html

学习强国平台:2026年我国首台核电机组开工建设

https://www.xuexi.cn/lgpage/detail/index.html?id=2684346303314105127

中国新闻网:江苏:全球首个“华龙一号”与高温气冷堆核能项目开建

https://www.chinanews.com.cn/sh/shipin/2026/01-17/news1042652.shtml

北京青年报客户端:全球首个“华龙一号”升级了这些新技术→

https://t.ynet.cn/article/37702701.html?bqapp

中国电力报微信公号:“十五五”首台核电机组,今日开工!

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjcyNzU1OA==&mid=2651447731&idx=1&sn=311f28632b7d7cd0a54bee0f0e75af44&scene=4#wechat_redirect

CGTN:China builds nuclear power plant with diversified utilization

https://news.cgtn.com/news/2026-01-18/China-builds-nuclear-power-plant-with-diversified-utilization-1K2cgynHdAY/p.html

2) 全球首个!中国核电站为石化基地“打气”

https://china.huanqiu.com/article/4PyMvpc0IGW

环球网:1月16日,中核集团江苏徐圩核能供热发电厂1号机组核岛开始混凝土浇筑,这也是“十五五”开局之年我国开工的首台核电机组。据了解,该项目作为全球首个核能与石化大规模耦合项目,将实现核电站与国家级石化产业基地的能效互补和高效联动,让核反应堆在发电的同时,能够为石化产业的发展“打气”“输血”,从而开创全球核能应用新场景。该项目作为中核集团核能综合利用的最新应用,将为全球发展中国家同步实现工业现代化和“碳达峰、碳中和”目标贡献新的“中国智慧”和“中国方案”,并为全球“双碳”目标实现注入强劲动能。(2026-1-16)

3) 全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工!为何将三代与四代核电技术相结合?

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=15152532597353219015

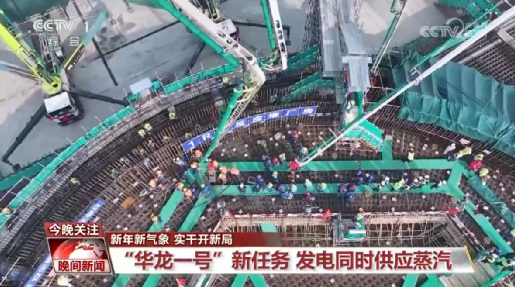

央视新闻:作为“十五五”开局之年我国开工的首台核电机组,今天(16日),中核集团江苏徐圩核能供热发电厂1号机组核岛开始混凝土浇筑,标志着全球首个由“华龙一号”压水堆与高温气冷堆双堆耦合的核能综合利用项目进入主体工程建设阶段,正式开启我国核能从发电为主向多元供给转型的新篇章。(2026-1-16)

相关报道:

人民网:全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工建设

http://finance.people.com.cn/n1/2026/0117/c1004-40647120.html

央视网:全球首个“华龙一号”与高温气冷堆核能综合利用项目开工

https://news.cctv.com/2026/01/16/ARTIBWt18dUB4x4uo3V5GYHY260116.shtml

中国日报中文网:全球首个双堆耦合核能综合利用项目在江苏开工

https://cn.chinadaily.com.cn/a/202601/16/WS696a4009a310942cc499b9fb.html

中国新闻网:全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工!为何将三代与四代核电技术相结合?

https://www.chinanews.com/gn/2026/01-16/10553031.shtml

科学网:大国重器“华龙一号”又有新技能,每年减碳1960万吨,开启核能“发电、供热”双模式 全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工

https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/1/558839.shtm

中国青年网:打造低碳转型中国方案 全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工

http://news.youth.cn/jsxw/202601/t20260117_16467144.htm

中国经济网:全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工!为何将三代与四代核电技术相结合?

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202601/t20260116_2706987.shtml

《人民政协报》:全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工

https://rmzxb.183read.cc/#/home?article_id=6453137

《科技日报》:用上“核蒸汽” 减排有底气——全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工

https://epaper.stdaily.com/statics/technology-site/index.html#/home?isDetail=1¤tNewsId=ddeb834b5b22459bb3874f2106175571¤tVersionName=第02版:要+闻

光明网:全球首个双堆耦合核能综合利用项目 2026年我国首台核电机组开工建设

https://news.gmw.cn/2026-01/19/content_38543518.htm

重庆日报网:全球首个双堆耦合核能综合利用项目开工!为何将三代与四代核电技术相结合?

https://www.cqrb.cn/shishi/2026-01-16/2539646_pc.html

4) 全球首个、从发电为主向多元供给转型!我国核能项目建设刷新“进度条”

https://news.cctv.com/2026/01/16/ARTIOQXKpcJq6xepNTYb9xJy260116.shtml

央视网:1月16日,位于江苏连云港的江苏徐圩核能供热发电厂1号机组核岛进入主体工程建设阶段,开启了我国核能从发电为主向多元供给转型。江苏徐圩核能供热发电厂1号机组是全球首个“华龙一号”压水堆与高温气冷堆综合利用项目,同时也是全球首个高温气冷堆商业化推广项目。在这里,核能不仅能发电,还同时具备高品质蒸汽供应能力。(2026-1-16)

5) 零碳蒸汽,澎湃来袭

https://app2.gmdaily.cn/as/opened/n/83104919433a42529595bec11cc47f62

光明日报客户端:黄海之滨,塔吊林立、机器轰鸣。当全球首个由“华龙一号”压水堆与高温气冷堆双堆耦合的核能综合利用项目——江苏徐圩核能供热发电厂浇筑第一罐混凝土时,那声响,正是中国高耗能产业迈向深度脱碳时代的一阵清晰而有力的心跳。“我们成功攻克了‘堆、机、热’的解耦运行模式,如同为核能热电联供系统植入了一颗‘智能中枢’,实现三方能量的动态精准匹配,使工业蒸汽能够完美契合石化园区的需求。”中核苏能维修处仪控一科负责人庞伟说。“华龙一号”百万千瓦级压水堆基荷发电稳定,承担着电网“压舱石”的重任。高温气冷堆蒸汽温度高,能够满足化工行业高温蒸汽需求。两者互补,各展所长,共同实现热电联供。(2026-1-16)