在海南昌江的海岸线上,全球首个陆上商用模块化小堆玲龙一号的穹顶在阳光下熠熠生辉,随着冷试成功,“移动充电宝”离商运又更近了一步。而在千里之外的四川成都,中国核动力研究设计院(简称“核动力院”)的科研人员们正在为“超临界二氧化碳热功转换技术”的工程化应用做最后冲刺——这项刚刚荣获四川省技术发明奖一等奖的成果,较现役烧结余热蒸汽发电技术,系统净发电量提升了115%。

核动力院总部

2025年,核动力院迎来了六十华诞。从1965年秘密组建,到如今的国家战略高科技研究基地,核动力院在四川深山的算盘声中起步,在改革开放的浪潮中转型,在创新驱动的时代里腾飞,用一个甲子的坚守与创新,书写了中国核动力事业从无到有、由弱到强的壮丽史诗。在“双碳”目标指引和“热堆-快堆-聚变堆”三步走战略引领下,核动力院正以“国之重器”的担当,为中华民族的伟大复兴注入强劲“核动力”。

深山创业

点燃中国核动力的“第一簇火焰”

1958年6月27日,聂荣臻元帅向中央呈送了一份绝密报告——《关于开展研制导弹原子潜艇的报告》,在两天内得到毛泽东主席的圈阅批准,项目上马,一支年轻的潜艇核动力设计团队随即组建起来,拉开了中国核动力事业的序幕。

毛主席发出伟大号召——“核潜艇,一万年也要搞出来”,成为核动力事业的初心和使命。

一万年太久,只争朝夕。

九〇九基地早期的实验室

1965年,中央决定选择地处西南的一片山区作为建造核潜艇陆上模式堆的厂址,代号九〇九基地。以中国核潜艇第一任总设计师彭士禄、两院院士赵仁恺为代表的八千军民先后从全国集中到了西南深山,带着“以身许国”的信念,开启了“四无”条件下的创业之路,没有资料、没有图纸、没有设备、没有经验。甚至连核潜艇的实物都没看到过,就这样,新中国的核潜艇研制在一穷二白的基础上起步。

当时的九〇九基地,还是一片原始森林,人烟稀少、蛇虫混杂。刚来的人住老乡家,喝池塘水,住干打垒。“困难时期,我们都是吃着窝窝头搞核潜艇,有时甚至连窝窝头都吃不饱。粮食不够,挖野菜、白菜根吃……没有电脑,就拉计算尺、敲算盘。那么多的数据,就是这样没日没夜算出来的。”彭士禄曾回忆说,那时候极度缺乏计算工具,加减法用算盘打,乘除法靠人拉计算尺,后来才有了手摇计算机。

陆上模式堆压力容器正在就位

1969年,核潜艇陆上模式堆主厂房的土建施工完成,设备安装开始。在关键的几个月中,工地上彻夜灯火通明,搅拌机声、汽车马达声以及炊事班送加班夜饭的吆喝声此起彼伏,交相呼应。在当时的条件下,设备安装十分困难。重达60吨的反应堆压力容器要由十多辆大马力汽车车群牵引,如履薄冰地翻越了十几公里山路后才运抵现场;没有大型装卸设备,指挥部只能以“发动群众”的方式,采用推、拉、顶、吊等方法将其“盘”进厂房。

第一代核潜艇陆上模式堆厂房

1970年8月30日,第一代核潜艇陆上模式堆达到满功率运行,试验一次成功,山谷间响起一片欢呼!

潜艇核动力装置的研制工作既缺乏资料又无外援,只能依靠广大科技人员、干部、工人和解放军指战员破除迷信、敢想敢干、排除各种干扰、严格遵循“一切经过试验”的指导原则,一步一个脚印地“摸着石头过河”,边研究、边设计、边实验,在充分实验验证的基础上建造成功的。仅用5年时间实现模式堆满功率运行,其速度是超越常规的。

中国第一艘核潜艇“长征一号”下水

1970年12月26日,我国第一艘核潜艇下水。

1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。这是核动力院交出的“首份答卷”——中国由此成为全球第五个拥有核潜艇的国家,迈出了核动力自主化的第一步。

这一时期,核动力院不仅完成了中国核动力技术从无到有的初步跨越,更孕育了“自强自立、求真务实、创新协同、拼搏奉献”的“〇九”精神,成为一代代核动力人的精神底色。

强基赋能

铸就核科技硬核实力

为了提高核动力研发能力,核潜艇陆上模式堆建成后,核动力院持续攻关,在基础研发领域创造了多个从“0”到“1”的突破。

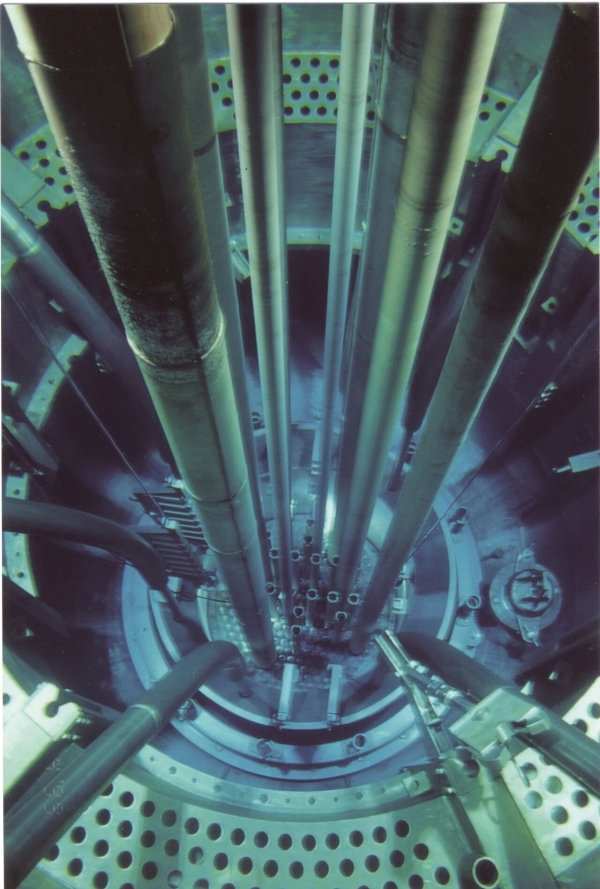

高通量工程试验堆堆芯

我国第一艘核潜艇顺利下水后,全体核动力人激动的心情逐渐平复,全身心投入到高通量工程试验堆的建设中。1971年3月,高通量堆正式破土动工;1979年12月27日,达到首次物理临界;1980年12月16日,实现满功率运行;1981年12月,通过国家验收,正式投入运营。核动力院用十年时间,自行设计和建成了中子通量居亚洲第一、世界第三的高通量工程试验堆,它的建成标志着我国具有了独立自主的核动力技术能力。

被称为“反应堆的反应堆”的高通量堆是名副其实的“工具堆”,它凭借“压缩时空”的辐照能力,可在短期内模拟材料数十年的老化过程。如今,高通量堆已经安全运行40多年,为我国反应堆用材料、燃料的研究和辐照试验提供了重要手段,为反应堆的综合利用做了许多有益的尝试,积累了成功的经验。通过技术改造后,高通量堆可以同时满足多种需求的辐照试验。

脉冲堆堆芯

紧随其后,1991年,核动力院建成了我国首座脉冲型反应堆,打破了美国对该项技术的独家垄断,使中国成为世界上第二个掌握这一尖端技术的国家,其可反复实现瞬时能量爆发的特性,为相关核科学研究提供了不可替代的试验手段。

除了核心工具堆研发,核动力院也将试验设施研发作为支撑核动力技术发展的重中之重。特别是随着改革开放的发展,国家对核动力建设发展提出了更高要求。

615工作区

1991年6月15日,江泽民同志专门批示,支持核动力研究开发基地的建设。随后,核动力院一鼓作气在成都建成了18台套具备百万千瓦级核电自主设计的试验验证和研究开发能力的装置,其中大型试验台架就有11座,包括动力设备综合试验台架、反应堆堆芯水力模拟试验台架、控制棒驱动机构冷态水力试验台架等。该工程被命名为“615工程”,为我国自主核动力技术发展打下了坚实基础。

大型工具堆和试验台架是核动力工业界的稀缺性战略资源,对于研发核动力技术至关重要。工程完成后,核动力院拥有了在世界上也堪称一流的完整试验装置,为后来的秦山二期核电站压水堆的自主设计和建造作出了不可替代的贡献。

这一时期,核动力院始终以“强基”谋发展,不仅收获了丰硕的科研成果,更筑牢了中国核动力自主创新的根基,彰显了国际级科研院所的使命担当与创新实力。

潮头勇立

从“核动力”到“核电”的跨越

20世纪六七十年代,华东地区特别是上海面临严重的能源短缺,许多工厂因缺电而停产。1970年2月8日,周总理在听取了上海市关于缺电、请求建设核电站的汇报后说:“从长远看,解决上海和华东用电问题,要靠核电。”“二机部不能光是‘爆炸部’,要搞原子能发电。”由此,中国第一座核电站被命名为“728工程”,正式批准上马,功率为30万千瓦,属于探索实验性示范核电站,其建设目的是掌握核电设计技术、积累经验、培养人才,并通过运行验证核电站的可能性。

在第一代核潜艇陆上模式堆研发成功的基础上,核动力院保持和稳定了一支核动力科技队伍,并不断追求核动力技术创新发展,所以,当国家决定建设核电站时,核动力院当仁不让,不仅承担了“728工程”即秦山核电一期的反应堆物理、热工水力、结构力学等共计22项研究课题,还成功研发了秦山一期核电站的燃料元件制造工艺。

这是核动力院发展核电事业迈出的一小步,当然,也正是这一小步才有了后来核动力院在核电领域大步跨越的可能。

秦山二期核电站

突破的转机出现在1986年,那时彭士禄已经是秦山联营公司董事长,负责组织秦山二期核电站的设计与建造工作。彭士禄决定设备采购实行招标制,设计由谁来做也全部实行招投标制。消息传到核动力院,大家都很兴奋,因为早几年核动力院就形成的60万千瓦级核电机组设计方案,如今终于有了“用武之地”。

1987年底,核动力院投标团队怀着激动与期待的心情,出发了。在招标会现场,经过“背水一战”,核动力院以91.33的绝对分数优势,在秦山二期60万千瓦核电站反应堆及主冷却剂系统设计标段中中标。至此,核动力院才算正式叩开了核电市场的大门,自主设计了中国第一座大型商用核电站——秦山二期,开创了中国首个具有自主知识产权的核电品牌——CNP600。

岭澳二期核电站

远在广东深圳的大鹏半岛上,与秦山二期几乎同时起步的引进核电站岭澳一期也已经建成投产。岭澳二期开工在即,为了降低核电站造价,增加国产化设备比例和自主化设计就成为了当务之急。核动力院再次凭借无可比拟的优势拿下了首个百万千瓦核电机组的国产化自主设计任务。

从60万千瓦到百万千瓦,这不仅是核电站发电能力的量变,更是核电设计研发能力的质变。岭澳二期是国家明确的“二代改进型核电技术示范工程”,即“二代+”。以后中国核电“引进、消化、吸收、创新”这条路能不能顺利走下去,就在此一举。

2005年底,岭澳二期总体设计及初步设计完成,顺利开工,“二代+”正式走上核电历史舞台。由核动力院研发的“二代+”核电品牌——CPR1000也成为当时中国自主核电批量化建设最多的核电技术,为我国快速提升核电装机容量立下了汗马功劳。

这一时期,随着核电“春天”的到来,核动力院在核电领域也势如破竹,完成了红沿河、宁德、阳江、福清、方家山、昌江等核电工程的核岛主系统的工程设计与技术服务,为我国核电事业从“引进来”到“走出去”埋下了关键伏笔。

双龙齐飞

打造中国核电的“世界名片”

10月11日,华龙一号漳州核电2号机组开始装载首炉核燃料,中央广播电视总台首次直播揭秘了核电站机组装料这一重要环节。装料成功标志着机组进入主系统带核调试阶段,预计在2025年第四季度投产发电。据测算,漳州核电1、2号机组投入商运后,每年可提供超200亿千瓦时清洁电能。

华龙一号是我国核电走向世界的国家名片,是我国研发设计的具有完整自主知识产权的三代压水堆核电创新成果。这成功的背后离不开核动力院几十年来对科技创新的执着追求,更离不开一代又一代核动力人前赴后继的拼搏奉献。

华龙一号的诞生还要从1996年讲起。

90年代,张森如带领团队讨论华龙一号设计雏形

彼时秦山二期设计任务完成,现场顺利开工。核动力院老院长张森如却突然召集了10多位年轻的技术骨干从成都回到了中国第一代核潜艇研发试验基地,对中国自主的百万千瓦核电技术开展封闭式研讨。经过一系列“头脑风暴”,讨论、计算、验证……最终确定了“177堆芯”设计、更大尺寸的压力容器等重要技术参数,形成了CNP1000技术方案,也就是华龙一号的雏形。

华龙一号核岛

往后的10多年,核动力院开展了华龙一号最核心的系统,即反应堆及一回路系统的技术攻关之路——形成了“177堆芯”的创新设计,将核电站可利用率提升至90%以上;开创性提出了“能动与非能动相结合”的安全设计理念,达到全球最高安全要求;研发了我国首套自主核电软件包和一体化软件平台;研发了完全具有自主知识产权的安全级核电厂数字化控制系统“龙鳞”……蒸汽发生器、反应堆压力容器、堆内构建、控制棒驱动机构等关键设备也都实现了“中国智造”。核动力院在华龙一号方面共申请了国内专利270余件,国际专利30余件,覆盖了设计、燃料、设备、软件等领域。

2015年5月7日,福清核电5号机组浇灌第一罐混凝土(FCD),华龙一号全球首堆终于落地生根。

2021年1月30日,华龙一号全球首堆正式商运。

2021年5月20日,华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇K2机组正式商运。

2025年1月1日,华龙一号批量化建设首堆漳州1号机组正式商运。

……

华龙一号已经成为全球在运在建机组总数量最多的三代核电技术,是当之无愧的核电“主力军”。

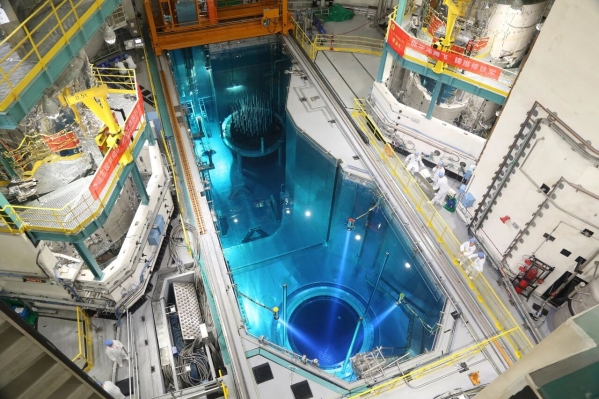

玲龙一号全球首堆

同样传来好消息的还有远在海南昌江的玲龙一号全球首堆示范工程。10月16日,玲龙一号冷试成功,第一次全面“体检”通过,正式进入调试阶段。

早在20世纪七八十年代,国际原子能机构就开始倡导发展中小型反应堆。包括美国、俄罗斯、日本、韩国、英国等在内的越来越多的国家,竞相加入到模块化小堆研发的行列。

进入二十一世纪后,随着小地区或偏远山区供电、城市冬季集中供热、工业园区集中供热、岛礁供电、海上石油开采等领域对特殊能源的需求进一步提升,以及国家为实现“美丽中国”对构建绿色能源体系的强烈需求,小堆在功率规模可变化、模块化快速组装、运输便捷性、需求满足稳定性、适应环境条件强等方面综合优势十分显著。

2003年,核动力院开始小型多用途一体化堆的研究,完成了概念方案、安全性及经济性评估,为后续项目发展奠定了良好的基础。

2011年,中核集团正式启动模块化小堆研发,项目代号ACP100,即玲龙一号。

2016年,玲龙一号成为全球首个通过IAEA安全审查的小型压水堆技术。

2021年7月13日,玲龙一号示范项目在海南昌江核电现场正式开工,至此,该项目成为全球首个开工的陆上商用模块化小堆,标志着我国在模块化小型堆技术上走在了世界前列。

……

如今,玲龙一号正在进行紧张的调试,预计2026年正式商运。

这一时期,核动力院以创新驱动为核心,在三代核电、先进堆型等领域多点突破,推动中国从“核电大国”向“核电强国”迈进,实现从“并跑”到“领跑”的跨越。

面向未来

擘画核能发展新蓝图

站在六十周年的历史节点上,核动力院正以“全域型谱、世界领先”为目标,瞄准国家重大战略需求和世界前沿科技,擘画核动力事业发展新蓝图。

浮动堆

先进堆型研发呈现多元化发展态势。核动力院针对居民供暖、工业供汽、孤网电源等多应用场景,研发了四种多用途小堆/微堆,包括玲龙一号(ACP100)、浮动堆(ACP100S、ACP25S)、铅铋快堆(CLP300)、铀氢锆微堆等,具有安全性高、布置相对灵活、建造周期短、初始投资小等特点,能满足多样性的能源需求,支撑各行业能源绿色低碳转型。

核动力院超级计算机大厅

数字化转型不断深化。核动力院将新时代质量体系建设、数字化反应堆及基于模型的系统工程转型应用统筹推进,以“三合一”模式落地数字化转型战略。建立了以高精度数值模拟为特征的核动力MBNSE正向敏捷研发体系,贯穿需求分析-总体设计-分系统设计-局部优化验证-耦合集成验证的核动力正向敏捷研发全流程,获得中核集团系统工程转型试点第一名;构建多专业协同设计平台,形成压水堆先进数值计算软件包,实现了核能专业设计软件100%自主研发;构建数字化车间,成为中核集团首家通过工信部智能制造三级认证的单位;自主研发了智慧型核反应堆实验装置综控平台;研发了“堆谷·瑶光”群堆运维管理信息系统,有力提升反应堆群堆运行效能……面对数字世界,核动力院将持续发力,为数字中国和数字核工业建设贡献智慧和力量。

超临界二氧化碳热功转换技术试验装置

前沿科技取得重大突破。核动力院围绕先进能量转换、工业软件、人工智能、增材制造等领域,加快技术创新和赋能融合,培育了一批新质生产力。“超临界二氧化碳热功转换关键技术”发电技术效率可突破42%,设备小型紧凑,可用于火力、核能、太阳能热、工业余热、地热、生物质等领域发电;高温有机朗肯循环技术可匹配100℃到400℃的热源,实现钢铁、石化等领域低品质余热利用,同步实现二氧化碳捕集;反应堆及一回路健康管理及智能运维支持系统逐步实现批量化应用,以人工智能和大数据赋能核电运维;增材制造模块化高效换热器相比传统换热设备,重量、体积、制造周期等减小80%,成本降低20%。

溶液堆效果图

医用同位素与核技术应用成为新的增长点。核动力院响应“健康中国”战略,依托“中国堆谷”得天独厚的资源优势,正在大力发展以医用同位素为主,辐照应用为辅的核技术应用产业。其中,医用同位素方面,获批了行业唯一的“同位素及药物国家工程研究中心”,打造国际领先的医用同位素研发及药物制备技术研究开发、成果转化、人才培养、产业孵化的基地;全球功率最高溶液型医用同位素试验堆正式开工建设,投产后可实现钼-99、碘-131等医用同位素分别10万居里和2万居里的年生产能力,解决两种同位素长期依赖进口、受制于人的“卡脖子”问题,满足国内数千万人次的核医学诊断与治疗需求;我国规模最大医用同位素生产基地正式启用,包括碘-125、镥-177、碳-14、镭-223等8条医用同位素生产线,具备堆产放射性医用同位素批量生产能力。此外,在单晶硅辐照方面,突破了8英寸单晶硅辐照生产工艺技术,连续多年实现稳定供货。

持续打造大型核科技综合体。核动力院从深山穷谷中开辟出了九〇九基地,成功建成了第一代核动力试验研发平台;在艰难求存中开拓进取,独立自主建成了以“615工程”为代表的第二代核动力试验研发平台;在蓬勃发展中争创一流,建成了第三代核动力试验研发平台。六十载耕耘不辍,核动力院不仅打造了4个国家级研发中心、2个国家重点实验室、20多个科研平台、50多个工程技术专业和学科、90多个研究室,还初步形成了以国家级人才为领军,以青年拔尖人才和集团、院首席专家为学科带头人,以课题负责人为骨干的技术集群人才体系,为持续打造大型核科技综合体提供无限动力。

面对全球能源变革和科技革命新浪潮,核动力院将持续以“新”求“变”,以科技创新之力托举中国核动力事业破浪前行。

精神传承

核动力人的家国情怀与使命担当

六十年栉风沐雨,一甲子砥砺前行。1965年,为打破核垄断,捍卫国家主权,核动力院在四川深山应运而生。从第一艘核潜艇“长征一号”的惊世亮相,到华龙一号的全球瞩目,是一代代核动力人用家国情怀浇筑使命,以担当精神破解难题的生动实践。

九〇九基地

还记得那些曾经隐姓埋名的开拓者吗?彭士禄、赵仁恺等第一代核动力人带着“为国铸剑”的信念,告别亲友,扎根九〇九基地的深山之中。用短短5年的时间让中国第一艘核潜艇成功下水,为国家筑起核安全的坚实屏障。

“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。邹心银、李宜传……一个个倒在核动力事业战线上的“烈士”,为这份事业增添了一份生命的肃穆感。

“我把青春献三线”。这句话,对很多没有经历过上世纪60年代的人来说,可能只是宣传材料中的只言片语,但对于投身于核动力事业的开拓者而言,这是他们用一生实际行动去诠释的座右铭。

第一代核动力人,把个人理想熔铸进国家命运,用青春和热血,为“〇九”精神写下最厚重的开篇。

时光荏苒,“〇九”精神在自主创新的征程中不断升华。从第一代核动力人的“以身许国”,到新时代科研工作者的“强国有我”,六十年间,这份精神从一张图纸、一次试验中生长,在言传身教、接力奋斗中延续,成为穿越时光的力量。这份力量也将推动核动力人在核强国建设的征程上续写新的华丽篇章。

结语:核力澎湃启新程

六十年,一个甲子的轮回,对核动力院而言,是一部从零起步、筚路蓝缕的创业史,更是一曲自力更生、波澜壮阔的报国华章。

中国核动力事业的每一步跨越,都深深镌刻着党的关怀与指引。在毛泽东主席“核潜艇,一万年也要搞出来”的号召指引下起步,在习近平总书记“坚持安全发展、创新发展”的重要指示下领航前行,从服务国家重大战略到服务国民经济发展,党的领导始终是核动力事业乘风破浪的根本保证。

展望未来,新程已启。面向绿色低碳的能源革命,面向星辰大海的宇宙探索,核动力院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记的重要批示指示精神作为新时代发展的根本遵循,紧抓科技创新的“牛鼻子”,坚守安全发展的生命线,以更加开放的态度融入全球科技合作,以更加自信的步伐迈向世界核能舞台的中央,以更加拼搏的姿态续写无愧于时代、无愧于国家、无愧于人民的新辉煌!(核动力院)