*图片由AI生成

“ AI送了科学家一根孙悟空的毫毛 ”

作者 | 南凯

编辑 | 王子

从实验室走向产业,材料研发的速度往往以“十年”为计量单位。但在人工智能狂飙的时代,新研智材试图把这条路径改写。

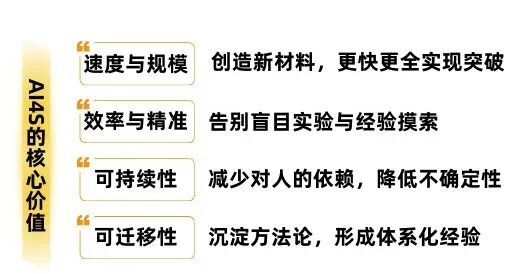

它盯上的不是消费级应用,而是材料科学这个几乎被忽视的角落——材料研发常被视为“慢工出细活”,数据分散、实验周期漫长,经验往往停留在少数科研人员手里。新研智材希望用 AI 去整理这些碎片化的数据和知识,把实验过程转化为可迁移、可复用的模型,让AI进入科学发现的核心地带。

CTO兼联合创始人南凯在 2023 年回国创业,此前他曾在半导体领域积累多年经验。

南凯 新研智材联合创始人兼CTO

南佛罗里达大学 应用物理博士、马里兰大学-天津大学 生物医学工程访问学者、字节跳动AI4S生物医药研究员。

从一开始,他们就把目标定在“L3阶段”——让 AI 主导研发流程,而不是仅仅做辅助,相当于复制出一批“科学家合伙人”,全天候推进研发。需求正在快速增加,从性能指标转向环保与低碳。真正的难题,不只是让 AI 跑起来,而是让这个行业习惯和“科学家的克隆人”并肩工作。这家年轻公司身上,有着中国硬科技创业的典型特征:新生赛道,壁垒极高,时间跨度长。

但也正因为如此,它可能会在未来重构一个巨大产业。

8月24日,新研智材联合创始人兼CTO南凯接受了极新的访谈,他提到,AI4S的真正难题不是“让AI跑起来”,而是让科研和产业学会与“科学家的复制人”并肩工作。他判断,数据才是决定成败的关键变量:算法和算力都有替代方案,但高质量数据一旦沉淀,就可能成为资本市场的新通证。

01 为什么选择回国做AI4S?

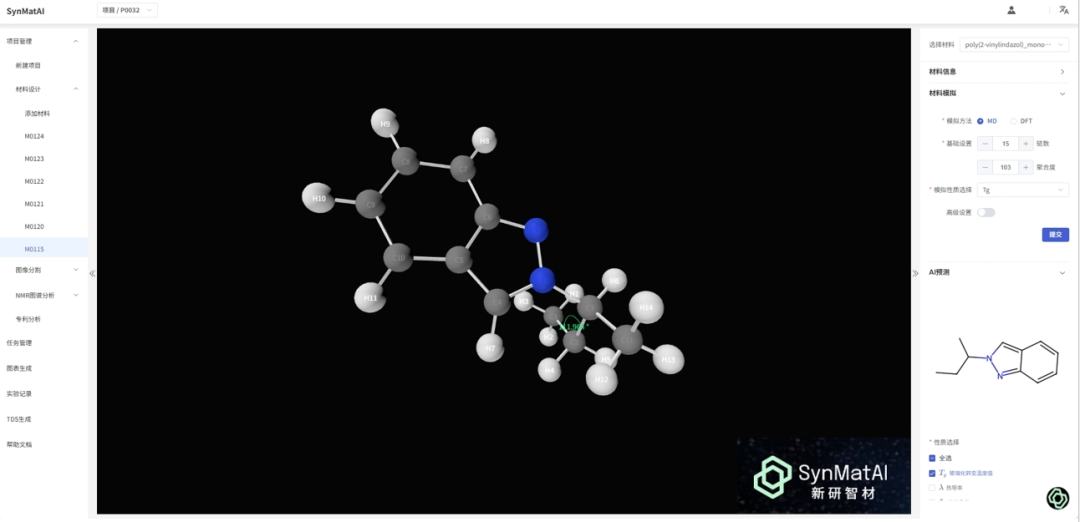

——AI4S的野心:让假设和知识都能被复制

AI4S在科学研究中的作用/图源:Wang, H., Fu, T., Du, Y. et al. Scientific discovery in the age of artificial intelligence. Nature 620, 47–60 (2023)。

极新:你在美国读博时进入了字节跳动的AI4S部门实习,又在一家初创公司从业半年后选择回国创业。怎么做出这个选择的?

南凯:在美国时,我常去APS(American Physical Society)年会,发现他们物理、化学、材料这些领域对AI的应用并不深入,拥抱程度也不高,存在很大的空白和浪费。我觉得这是挑战,也是机会。之后在字节和一家初创公司工作时,我就一直在思考:AI和基础科学结合,到底该是什么样的形式?这两段经历让我更清楚行业的现状和缺口。

做出回国决定主要有三个原因:一是数据限制,材料科学涉及很多基础学科的数据,作为留学生会比较困难在美国开展工作;二是国内对AI的接受度和推进效率更高;三是“卡脖子”问题,AI可能是实现弯道超车的突破口。所以最终选择回国。

极新:回国后,赛道选择和落地路径是否清晰?核心判断是什么?

南凯:一开始就很明确,一定要做,但不能离应用太远。太原理化的方向,资本和团队都难以支撑;太下游又容易被产品束缚。所以我们找了一个中间点——半导体封装材料。它是复合材料,离应用很近,同时它的组成既包括高分子材料,也有无机材料,在结构层面上几乎囊括了材料科学的核心范畴。

极新:哪些经历让你有信心进入这一赛道?

南凯:我既做过硬件,比如激光光学,也做过理论研究,也提出过能推翻几十年旧定律的公式。后来又参与AI相关项目,把AI和科学结合起来。这些交叉经历让我对硬件应用、理论体系和AI结合都有比较全面的理解。真正触动我的瞬间,是和康奈尔的同学讨论有关二维材料的一个机理问题,我们发现传统方式花费大量时间和人力,但如果结合AI,这项工作会非常快速得到解决。

极新:在你看来,AI4S的核心内涵是什么?

南凯:它是在“制造新的科学家”。AI从早期的机器学习,到现在的大模型、智能体,再到未来的潜力,本质上是在从科学家“增强器”到“复制体”再到“更聪明更高阶的科学家”。

极新:在哪些方面,AI4S有机会突破传统科研的局限?

南凯:四个方面:第一,生成式假设和发现,AI能提出全新的科研方向;第二,突破机理或计算的限制,解决传统方法算不动的问题;第三,端到端的整体解决方案,而不是零碎算法;第四,知识平权,不管是新人还是小公司,都能用AI缩小与大公司、资深科学家的差距。

极新:效率之外,AI4S是否需要新的科学方法论?

南凯:短期效率提升没问题,但长期需求没法只靠效率满足。行业容易从狂热到失望,这是风险。关键还是要用科学的态度对待AI4S,建立新的方法论,才能解决通用性问题,否则只会停留在阶段性的改良。

极新:怎么概括新研智材的使命和愿景?

南凯:使命是改变历史,创造未来——成为新材料开发的颠覆者;愿景是颠覆材料开发旧套路,AI开创材料开发新范式。

02 做材料的原因?

——半导体的底层逻辑:逃不开高分子与晶体

极新:你前面提到半导体技术的迁移性很高,这是为什么?

南凯:在半导体封装里,材料主要就是两大类:高分子和晶陶瓷类。高分子大概占一半以上,陶瓷材料也差不多能到八九成。无论是往上游还是下游,还是横向做功能性材料,最终都绕不开这两类。正因为如此,模型和技术都很容易迁移。

极新:目前材料行业规模已近十万亿,年均增速13.5%。比亚迪当年靠长期研发投入才走到今天,那放到材料研发里,你觉得AI4S能带来多大程度的降本增效?

南凯:现在我们测试,大概能做到70%的效率提升。

这个“70%”不是一个固定指标,而是基于目前行业还在L2阶段——还需要大量人力和实验验证,没到完全自动化的L3,所以很难有统一的量化标准。类比医药更好理解:在实验室里,把药从五年缩短到两三年是可行的,但临床七年时间没办法省掉。

材料研发也是类似,链条很长,从实验室到中试、再到量产,每一步都要时间。我们测算的70%,主要集中在实验到量产两个环节,不包括后续客户适配那部分。当然我们的路径规划里也有利用微通量和机器人来完成小试,大规模的机器人来打通量产的端到端的开发路径。

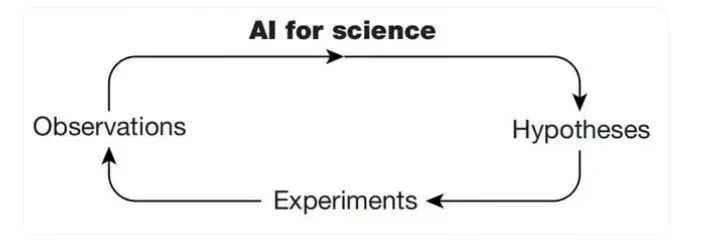

极新:医药研发主要成本在临床,不太卡在生产。但材料好像不同。你觉得AI在材料研发里主要能带来哪些价值?

南凯:我觉得有四点:第一,它能帮助创造全新材料,速度和规模是传统科研比不了的;第二,它能提升研发效率和准确性,不再靠盲目的实验和经验摸索;第三,它能增强可持续性,不再过度依赖人,毕竟人是最大的不确定性;第四,它能沉淀方法论,形成体系,并迁移到其他领域。这些是AI4S在材料研发里的核心价值。

极新:聚焦到材料研发,实验管理、数据沉淀、性能预测、结构预测,哪个环节更需要加强?

南凯:工业界其实很现实,客户最希望的是“一口吃个胖子”。比如问一句话——要生产某材料,就能直接告诉用什么配方、什么设备、什么剂量——这是理想的需求。

但从技术到工程落地,中间的路很长,不同的客户在产业链的上下游位置不一样,需求也不同。上游更关心单一材料的性质预测,或者能不能发现全新材料;中游更在意复合材料的配比,怎样能带来更好效果;下游则关注新材料能不能适配具体的应用场景。大家都希望AI能一步到位,这也是行业里最大的一道落差。

极新:材料研发的痛点是不是先效率低,再生产环节挑战?比如原型制作阶段,为什么要做放大实验?

南凯:可以拿做饭类比。在家做一人份的西红柿炒蛋,很容易控制火候和调味。但要给上百人做大锅饭,就完全不一样了。小锅能靠经验,大锅要重新调整配方和工艺。

材料也是一样,从实验室里的小样到放大实验,中间有鸿沟。一方面是工艺参数要改;另一方面,实验室和工厂条件差别很大,比如温度、湿度、环境标准,这些都会影响结果。所以放大实验本质上是重新验证,确保能顺利从实验室走到工厂量产。

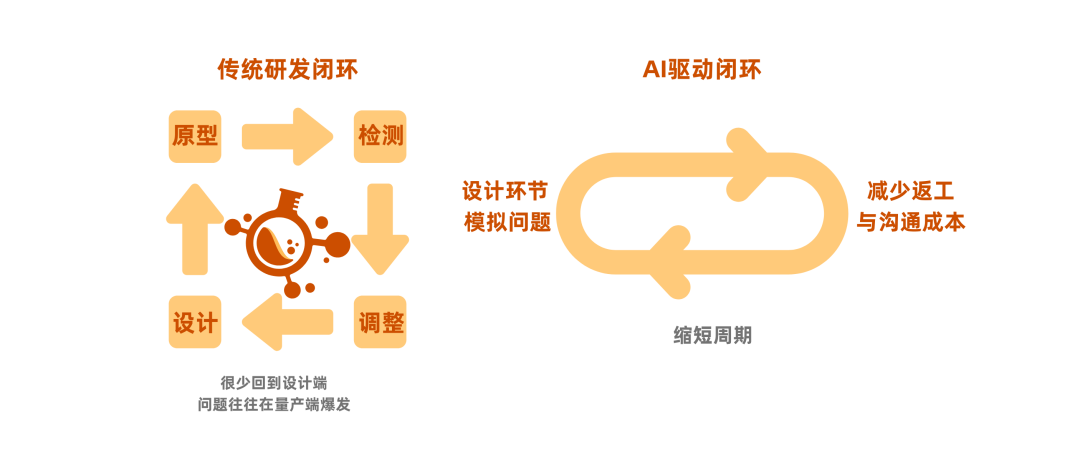

极新:闭环是不是意味着原型做完,再检测,再调整,然后回到设计?

南凯:对,但行业里通常是优先在量产环节解决问题。很少会完全退回到实验室阶段再推倒重来,除非工厂实在解决不了,这样也带来很高的沟通成本,周期拉得很长。

极新:AI4S在材料研发中解决的核心问题,与AIGC等其他领域有什么不同?

南凯:AIGC或者一些做商业的AI,它们的评判标准其实是主观的。生成一张图、一段文字,或者做营销,最后还是要看人喜不喜欢,是面向人的偏好来导向的。AI4S就完全不一样了,它是数据驱动的,要去推动科学机理和结果的验证。一个是主观偏好,一个是客观规律,这是根本的差别。

03 有没有压力?

——困在数据孤岛:科学家的经验如何被提取出来

极新:在AI4S的场景里,算力、算法和数据三角关系怎么排优先级?

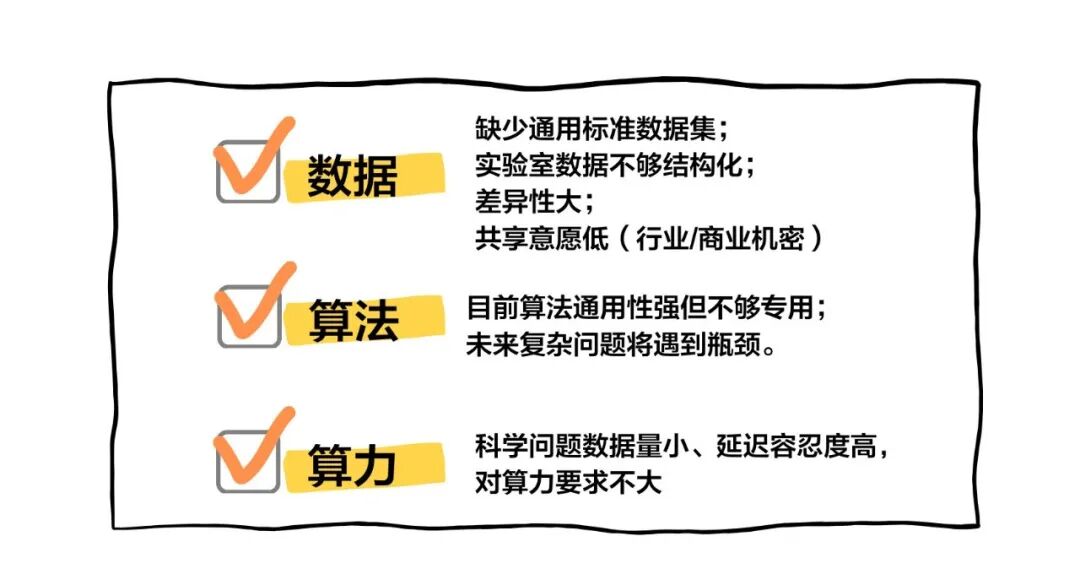

南凯:我觉得优先级是:第一数据,第二算法,第三算力。

数据是目前最大的问题。科学领域里很难有通用、标准化的数据。就像当年CV在ImageNet出现之前也很难突破,AI4S也缺少类似的数据集。实验室虽然产出很多数据,但大多不够结构化,不同实验室、不同操作者,结果差异很大。而科学实验里,哪怕数值相差1.5,也可能导致完全不同的结论。

第二个问题是缺乏行业推动。做数据费时费力,还容易“前人栽树、后人乘凉”,性价比很低。工业界更复杂,实验数据几乎就是商业机密,比如可口可乐的配方,企业很难共享。算法方面,目前大多是通用算法,勉强能用,但未来如果要解决更复杂的科学问题,就会遇到瓶颈。

至于算力,科学问题对算力的需求其实没那么大,所以对算力的要求反而最低。

极新:那是不是可以说,行业推动不够,是因为共享既费力又“吃力不讨好”?

南凯:对,很难。学术界追求结果,做数据库需要长周期、大量投入,但最后的成果可能被别人用走。工业界则把数据看成命脉,不可能轻易共享。材料行业尤其如此,实验数据就是核心资产,很难形成开放数据库。所以问题的根子还是在数据。

极新:数据的问题主要是什么?

南凯:基础研究里,如果只在某个环节追求效率提升,那还是偏应用层,绕不开机理问题。真正要从原理上解决,就会触碰到数据和知识产权,在这方面数据跨国界越来越受限制。以前还没那么严重,近几年限制越来越大。做应用层问题还好,一旦涉及更底层的原理性研究,限制就非常明显。

极新:在实验过程中,也常遇到“结果简单、过程曲折”的情况,这是不是一个普遍问题?

南凯:是的,材料研发在L1、L2、L3阶段都会遇到“数据孤岛”和“思维定式”。传统方式里,结论往往不复杂,但过程很漫长,很多时候被固有的思路框住。AI的价值就在于能突破这些局限,提供更多可能性,让科研路径更灵活。

极新:在产品落地节奏上,原先的设想和现实有什么差别?

南凯:一开始设想半年到一年,现在速度比预期快。研发效率更高,一方面是团队调整和学习快,另一方面是产品逻辑更垂直,更贴近行业,而不是单纯站在AI或纯学术的角度。

极新:更偏向行业化的思路,会带来哪些副作用?

南凯:战线会拉长。比如现在半年就能有一个MVP,但要不断迭代,就会越做越复杂。相比于单点突破的打法,这种产业化思路会更慢,但长远看更全面。

04

新研智材的方案是什么?

极新:创业初期,你是如何考虑商业化的?在产品规划上,优先方向是什么?

南凯:我们最开始只想做纯 SaaS 软件,后来发现这样太单薄,就转成软件服务,再到现在结合管线,一直在同客户实际需求以及产业发展结合做调整和优化。

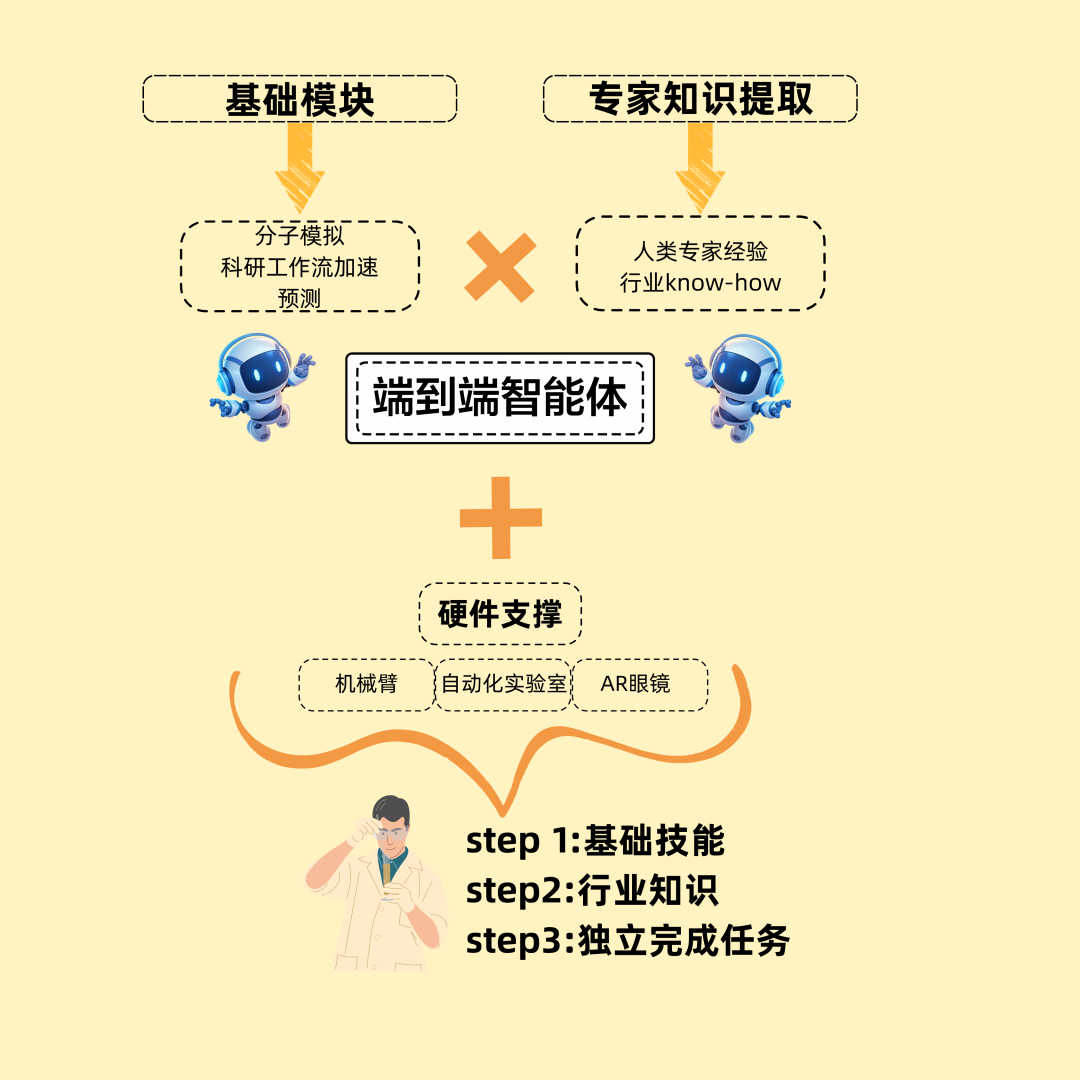

产业规划上, 我们分两类:一类是基础模块,包括分子模拟、科研工作流加速、预测等算法模块;另一类是专家知识提取,把人类专家的经验固化进去。两者结合,可以做成端到端的智能体,再配合硬件,比如机械臂、自动化实验室、AR眼镜等,让研发更智能化。最终目标是培养“AI科学家”:先教会基础技能,再灌注行业知识,最后能独立完成端到端的应用。

极新:马云说过,“只要熬过黑夜,跪着也能看到黎明。”很多产品化落地,其实考验的是掌舵者对节奏、资金、技术进步、用户接受度和市场认知的把握。要在探索和商业化之间找到平衡,最关键的因素是什么?有没有原则?

南凯:最大的关键在于,你想做多大的事、梦想有多大。梦想越大,需要考虑的因素就越多,承担的压力也越大,战略方向自然会不同。另一方面,从技术角度看,节奏把控非常考验人。比如,有时花三四年研发的技术,最后发现应用只用得上前半年的成果,后面几年都成了无用功。这就要求公司战略上贴近需求,同时在研发上也要为未来预留方向。

总体而言,这不是能量化的事,更多还是取决于战略思想——是追求短期利益,还是布局长期价值。

极新:针对数据当前存在的痛点,新研智材在解决这些问题上有什么思路或方法论?

南凯:我们的做法主要有三方面:

第一,依靠自有实验室的数据积累,这是很多AI4S公司的基础。

第二,与客户共建合作模式,分享数据并共同开发算法,在特定场景里实现互利共赢。这类数据往往积累多年,价值很大。

第三,通过行业协会协调产学研资源,推动搭建开源数据库。企业可以贡献失败数据或已淘汰的数据,这样能降低保密压力。不过,这类数据里往往有噪音,比如实验记录错误或结果不相关,反而会影响模型训练。除了会要求贡献者提供真实结果,我们也会利用算法去做一些数据清理工作,尽可能搭建出一个高质量的开源数据平台。

极新:国外在道路数据或实验数据共享上,也存在利益分配模式不清的问题。AI4S能从美国或其他国家借鉴经验吗?

南凯:其实挺难的。现在像Material Project这种数据库,大部分都是计算数据,DFT、MD模拟之类的,可以短时间算出大量数据,但要变成实验结果,往往要几个月。日本的PolyInfo数据库收录了实验结果,但只对学术界开放,而且质量和格式也不统一。所以国内外都还没有成熟体系。除了自有和合作数据,我们还在探索能否建立宏观到微观的映射关系,把计算数据和实验结果更好地对接,这是长期要攻克的问题。

极新:映射关系怎么建立?

南凯:理想状态下,要有比例尺的映射,但现实很难。我们尝试通过“中间态”来过渡,比如用宏观图片或光谱数据,作为宏观和微观之间的桥梁,再结合经验公式,逐步建立起可用的映射体系。

极新:行业协会在产业合作和生态构建上,会如何发挥作用?

南凯:我们现在正在构建一个AI4S的行业协议,推动上下游企业和产业客户一起参与,同时也和上交、天大、复旦等高校、科研机构合作,科学界提供实验场景,工业界提供应用场景。生态伙伴比如金山云,也会一起构建平台。核心目标是建立一个“弹药库”,大家能随时从里面取所需。这个过程也有科普作用,比如材料行业很多企业最初很排斥云服务,但通过平台体验,逐步会理解AI的价值,接受度会慢慢提升。

极新:科学方法论的重构能否被工程化?有没有办法加速?

南凯:首先行业要正视AI的发展。材料领域对AI的认知还不够,常常抱有不切实际的期待。一旦期待过高,反而不愿意投入或贡献。其实,未来科学家的价值更在于经验,要像老师一样把经验教给AI,让它成长为有专业知识的助手。但目前行业缺乏这种认识,也不愿分享经验。要改变,就需要两个方面:一是做更贴近实际的宣传和科普;二是共同搭建社区或平台,让大家切实体验到AI的好处,从短期效率提升过渡到长期格局优化。

05怎么看待现在的资本市场?

——资本押注的新底牌:数据能否成为行业通证?

极新:材料领域的资本窗口期现在处于什么阶段?它的属性会不会随时间推移而变化?

南凯:现在其实还是在延续上一轮。十年前AI4S火过一波,资本已经投过一批企业。这一轮算是旧逻辑没跑通后,十年后再看能不能跑通新的逻辑。最大的问题在于资本的耐心,它如何理解AI4S的商业逻辑,以及用什么周期来衡量。

一级市场融资地图(2024-2025 公开披露):

极新:资本规模决定了口袋深度和耐心,你希望投资人如何理解行业进度?

南凯:大家都说AI有泡沫,但要理性看待。既不能把泡泡吹得过大,导致盲目扩张;也不能全盘否定,觉得一点价值都没有。更重要的是要有耐心和长期思维,不能像互联网或零售那样追求短期热点。AI4S是关乎人类发展的长远事业,需要时间。

极新:到下一个投资逻辑阶段,行业大概需要多少钱?资本“口袋”要有多深?

南凯:AI4S最看重的是效率和性价比。大家希望用小投入获得大产出,不能比传统材料研发还烧钱。但难点在于需要大量交叉学科人才,成本又高。AI人才收入通常是传统科研人才的两三倍,如何平衡投入与产出是个难点。

极新:当前风投聚焦AIGC、具身智能等。AI工具公司如何避免沦为附庸?投资人又该如何理解“AI科学家”的愿景?

南凯:投资人首先看效率和产出。但AI4S的周期长、成果不易可视化,很难像机器人一样直观。要避免成为技术附庸,核心是做出真实产品,并且可视化。无论是材料实体,还是算法链条,都要能让人“看得见、摸得着”。同时要把深奥的东西用通俗语言讲清楚,这是关键。

极新:解决方案的关键变量是什么?

南凯:关键在于切入点。第一要聚焦具体材料和应用场景,是在实验室还是产业化环节;第二要把专家经验提炼成体系,特别是在数据层面。算力和算法差异有限,但垂直领域的高质量数据是核心。难点在于专家标注:什么算专家?博士生、教授还是工程师?他们的答案往往不同;专家也未必愿意表达。经验是宝贵的,但提炼方法论并不容易。这部分恰恰是大模型无法替代的。

结尾彩蛋

极新:理想中的人才结构是怎样的?

南凯:最理想的是交叉学科背景。战略上需要三类人:纯AI人才、领域专家、工程师。AI要懂算法,专家提供机理和经验,工程师负责优化和落地。纯粹两头都精的人很少,但懂机理是最关键的逻辑。现在AI团队大多是纯算法背景,交叉人才太少。未来要更多培养这种“润滑剂型”人才。

极新:对年轻科研人员进入AI4S有什么建议?

南凯:一定要在自己领域深耕,把原理搞清楚。不管是做AI还是做science,基础理解最重要。现在有大模型、Web工具,很多工程问题可以被AI解决,但真正决定科研价值的,还是你对机理的掌握。

原文标题 : 对话新研智材CTO南凯:AI4S的终局是制造科学家 | 极新